El siglo XX despertó en el año 10, tras la resaca del fin de siglo, con una conciencia clara del hastío provocado por el uso historicista y con la necesidad de formular una revolución de la arquitectura.

La situación era hasta tal punto crítica, que se ha dado un nombre bélico a las propuestas que encabezaron la teoría de este siglo: vanguardia. La dirección que había de seguirse estaba indicada por el siglo anterior, la sinceridad técnica, cuyo modelo es la máquina, y la libertad subjetiva, que busca la emoción y que diferencia la arquitectura de la ingeniería. Arquitectos y artistas se asociaron en esta empresa que defiende la necesidad del arte y su desarrollo acorde con el resto de las manifestaciones de la vida. Por esos años, Adolf Loos escribía acerca del cambio que era necesario adoptar en la arquitectura y proponía como modelo la bicicleta, cuya innegable belleza inocente -recordémosla en manos de Buster Keaton-reside en su esencialidad casi bidimensional.

En la bicicleta, ningún elemento adicional perturba el equilibrio, y su forma es resistente al envejecimiento en que caen los múltiples estilos ornamentales con el paso rápido de las modas. La arquitectura debe levantar su máscara y mostrar el verdadero rostro; debe servir con fidelidad a la comodidad de los hábitos modernos. Pero, así entendida, la arquitectura deja de serlo y se convierte en ingeniería.

Loos acababa gritando entusiasmado: «¡El siglo XX es el siglo del ingeniero y del fontanero!» El verdadero arquitecto queda confinado al retiro del arte, donde solamente una de sus obras puede seguir pretendiendo conmover a los hombres: el monumento. Con su obra construida, Loos nos hizo ver por primera vez la radical desnudez de los muros de la arquitectura, con su esencia de planos abstractos recortados por la nitidez de los huecos; una arquitectura áspera que deja que las sombras recorran sus rectas trayectorias, pero habitada por unos interiores mullidos y lujosos como guantes para los movimientos de la intimidad de los hombres en sus casas.

La casa es el núcleo de la arquitectura moderna. Le Corbusier dejó oír su voz algo más tarde; con la misma vitalidad pero con menos ironía, propuso una armonización de la arquitectura con su finalidad, de la técnica que la hace posible con el arte que le concede su poder sobre el espíritu: la arquitectura puede servir y conmover al mismo tiempo.

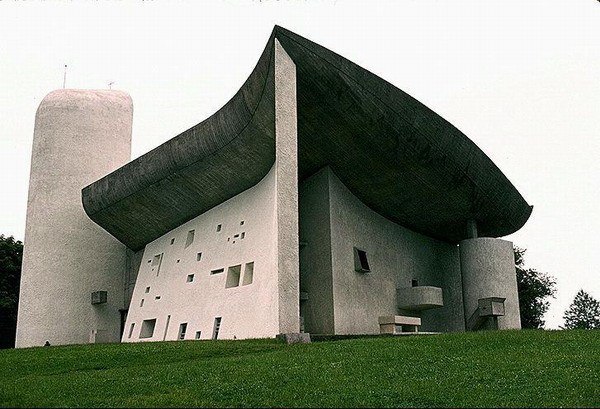

Para conseguir esta asociación entre función y placer estético, es preciso reinventar sus formas fundamentales. En este punto, Le Corbusier nos muestra las estaciones y los puentes, los silos y las chimeneas de las fábricas, y nos ayuda a reconocer su belleza, una belleza inconsciente, pero sincera; como el avión de guerra, cuyo premio a un buen diseño es la supervivencia y la victoria. Formas puras: «el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz», así debe ser la nueva arquitectura. Orden y geometría en los trazados básicos de las plantas aseguran al mismo tiempo racionalidad y belleza.

La arquitectura como parte integrante del cosmos vuelve a la mente de Le Corbusier como una enseñanza profunda de la historia, no como el ridículo remedo de formas pasadas. Ciudades suspendidas entre el cielo y la tierra, levantadas del suelo por pilares de hormigón armado, con cubiertas convertidas en jardines soleados; ciudades vistas siempre desde la altura del aeroplano, velozmente surcadas por automóviles. La distribución de las líneas de la planta se debe beneficiar de la libertad que permiten las nuevas estructuras de pilares; hay que olvidar la pesadez del muro entendido como obstáculo.

Las ventanas corridas, liberadas de su concepción como perforación del muro, dejarán entrar el aire puro y el sol de los nuevos tiempos. La historia de la arquitectura del siglo XX está todavía por finalizar, pero en los años que nos separan de estas primeras propuestas podemos ver cómo las nuevas formas se han abierto paso a través de una cultura que estaba configurada por el pasado. Los términos de la discusión no varían: función, técnica y forma, higiene y salubridad, economía de espacio, racionalidad urbanística en el crecimiento, y la consideración de la vivienda como problema central.

Hacia el fin de siglo, que es también fin de milenio, la discusión se encuentra encerrada en sus propias trampas. Las propuestas del principio han sido, a veces, el desastre del final: las ciudades inhóspitas donde sólo viven felices las máquinas; los espacios reducidos y los edificios verticales, reino de los ascensores; la máscara insoportablemente amorfa de la arquitectura especulativa de los barrios residenciales; la uniformidad de las vías modernas, laberinto absurdo del extremismo racional donde sólo el automóvil no se pierde.

La arquitectura más cuidadosa se ha especializado en la técnica o en el diseño, divorciando una vez más las dos fuerzas generadoras: arte y ciencia. El hombre de las últimas décadas del siglo vuelve a pensar con melancolía en la naturaleza, a fabricar paraísos artificiales, o a hacer ciencia-ficción sobre lo que se extiende más allá de la corteza terrestre. Esta actitud puede ser una huida antes que un auténtico interés cósmico. Quizá esto nos ayude a entender el preciosismo estético de las últimas arquitecturas, el valor del diseño y la búsqueda de la belleza, tareas con las que este siglo se despide.

Volver a Notas de Arquitectura