Los cuerpos desnudos son felizmente simplificados, pero sin llegar a ser formas puras, puesto que aquellos torsos de mármol viven y respiran. El cuerpo de la gran figura de Poseidón, mutilado, fragmentario, no es de un dios: es el prototipo masculino de la especie humana. Las dos figuras masculinas de los ángulos tienen los mismos caracteres de sobria ejecución, pero con algún ingenuo detalle restablecen su humanidad. Las estatuas femeninas van vestidas, pero se manifiesta sutilmente su personalidad hasta en los pliegues de las túnicas. Las Parcas, las fúnebres deidades del Hades, muestran adaptados al cuerpo los pliegues finísimos de sus ropajes transparentes; en cambio, en las vestiduras de Iris y de la Victoria, que habitan aquí en el suelo, se ven los pliegues izarse a impulsos del viento; mientras en las diosas olímpicas, como Hebe, la escanciadora de los inmortales, caen curvados los anchos planos de tela en que se posan el aire y los rayos del sol. En aquellas exquisitas esculturas, cada pedazo de mármol habla en seguida de todo el universo.

Recuérdese que Fidias pudo y debió de tener frecuente contacto con Anaxágoras, el filósofo amigo de Pericles. La gran preocupación de Anaxágoras era, precisamente, el concierto físico del universo, el orden y el ritmo de torbellino de los accidentes cósmicos. Sólo dos cabezas se han conservado de las estatuas de los frontones del Partenón: una es la del joven recostado que se suele designar con el nombre de Teseo; la otra, arrancada antes de que se hiciera la expoliación definitiva, es una cabeza femenina que se supone ser la de la Victoria del frontón oriental. Ambas cabezas son de una simplicidad sublime, pero todavía bien humanas, ya que la forma no se estiliza: se idealiza, conservando lo que es eterno e inmortal en la faz de cada sexo. La misma idealización aparece en las cabezas de los caballos. Acaso se les podría reprochar únicamente una excesiva transfiguración, como cierta humanización de su tipo, pero así y todo, serán siempre el ideal de su raza, el arquetipo del caballo, la idea pura de su forma que pedía Platón para las obras del artista.

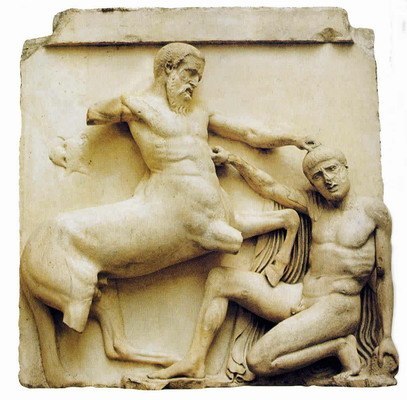

Las esculturas de los frontones acaso se colocaron cuando ya Fidias estaba en el destierro; pero no cabe la menor duda que el maestro propuso el plan sublime de los dos conjuntos desde el principio de las obras, porque al construir el edificio ya se reforzaron interiormente con barras de hierro todos aquellos lugares donde debían apoyarse las figuras. En cambio, es probable que viera colocadas las metopas de las cuatro fachadas, un ciclo de 92 cuadros en alto relieve donde se representaban las luchas de los atenienses con los centauros, con las amazonas y, por fin, con los griegos bárbaros de Asia en la guerra de Troya. Siempre la misma preocupación: el eterno combate del orden humano con los monstruos y anormales.

En contraste con estas composiciones heroicas se desarrollaba bajo el gran pórtico un friso famoso, con una procesión en la que desfilaban todos los ciudadanos de Atenas, los cuales, representados en sus diversas categorías, acudían fielmente al santuario de la Acrópolis. Consistía en una ceremonia cívica que en la celebración de las Panateneas congregaba cada año a todo el pueblo de Atenas (y con mayor pompa cada cuatro años) para llevar un nuevo manto o peplo a la diosa. El antiguo ídolo de madera necesitaba que se le revistiera con un peplo de lana; después, la costumbre tradicional hizo sobrevivir la ceremonia, y el peplo se entregaba al sacerdote en la entrada del Partenón y quedaba suspendido todo el año en la celia, junto a la estatua de marfil y oro de Fidias. El friso, que da la vuelta a todo el edificio, tiene 160 metros de largo; está grabado en relieve plano y con figuras de la mitad del tamaño natural; hay, pues, espacio suficiente para tan larga comitiva. La novedad no está precisamente en el hecho de introducir una composición de la vida civil para la decoración de un templo, sino más bien en el naturalismo con que está representado cada grupo de ciudadanos. Desde los viejos con manto, las largas filas de muchachas y matronas, los jóvenes a caballo, los sacerdotes y burgueses hasta los aguadores, todos se dirigen hacia la fachada oriental, donde estaba la entrada y tenía que entregarse el peplo a la diosa.

Es admirable la variedad de la composición en este friso; cada figura, sin desentonar del conjunto, tiene su gesto especial. Los jóvenes a caballo se mueven con ligereza diferente cada uno; las vírgenes avanzan acompasada y rítmicamente, pero sin monotonía; a veces, el pequeño detalle de un jinete que se apea para arreglar las bridas del caballo o de una muchacha que se compone el velo nos hace participar en la fiesta, cuando empezábamos a distraernos con el desfile de la procesión.

Por una idea felicísima, en la parte del friso que corresponde al centro de la fachada se interrumpe el cortejo, y el espectador se ve trasladado súbitamente a las regiones del Olimpo. El grupo está formado por las figuras de las doce divinidades superiores, que se supone que desde lo alto asisten también a la ceremonia cívica. Estas figuras de las divinidades son obra de Fidias o, por lo menos, directamente inspiradas por él; además de su admirable belleza, son preciosas como ejemplo de la manera de representar a los personajes olímpicos en el relieve.

Otra de las últimas obras de Fidias, ejecutada ya en la vejez, muy probablemente después del proceso del escultor, era la famosísima estatua, también de marfil y oro, de Zeus del templo de Olímpia. De ésta se tienen aun menos datos que de la Atenea Parthenos, puesto que no se ha conservado ninguna copia. Sólo las monedas de Olímpia dan idea del tipo general; pero en varias cabezas de Zeus, de época posterior, todavía se encuentran ecos de la grandiosa belleza y revelación de poder que debía de percibirse al contemplar la estatua.

Metopa 30 en el Partenón, Atenas (Museo Británico, Londres). En esta obra, de una serenidad totalmente clásica, el centauro, obedeciendo a su instinto, acaba de abatir a un lapita; aun así, su rostro es el de un hombre prudente y bondadoso. Podría ser el del centauro Quirón, maestro del joven Aquiles en el arte de cabalgar y tocar la lira.

Volver a Arte Griego